壓瘡是身體局部組織長期受壓,血液循環障礙,組織營養缺乏,致使皮膚失去正常功能而引起的組織破損和壞死。壓瘡好發于血運差、骨隆突處及易受壓部位,一旦發生壓瘡,不僅給病人帶來痛苦,加重病情,延長康復時間,嚴重時可因繼發感染引起敗血癥而危及病人生命。因此,加強護理,降低壓瘡的發生率十分重要。

壓瘡發生的原因

壓瘡的發生受到多種因素的影響,總體可歸納為兩個方面的因素:局部因素(壓力、摩擦力、剪切力、潮濕、溫度)和全身因素(營養不良、感覺低下、老化等)。

一. 局部因素

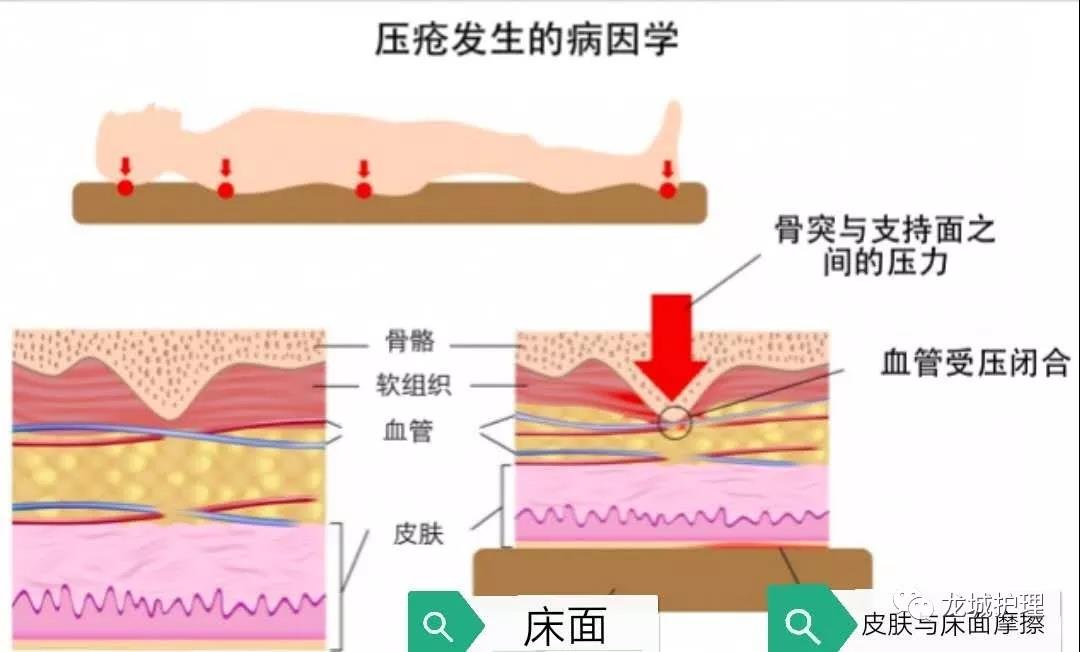

1.壓力:

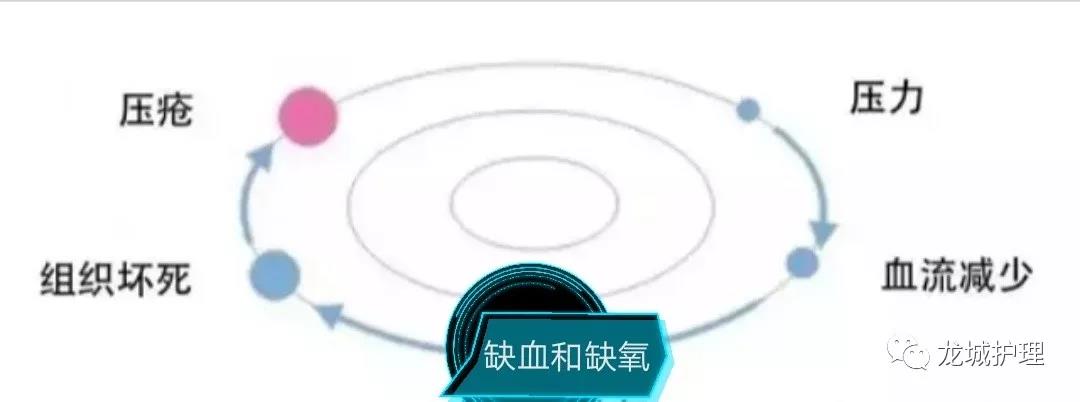

引起壓瘡最主要的原因。由于局部組織遭受持續壓力,如長期臥床或是長時間坐輪椅,夾板內襯墊放置不當,石膏內不平整或有渣屑等,造成局部長時間承受超過毛細血管壓的壓迫而形成壓瘡。壓力較多集中于靠近骨部的肌肉及脂肪組織,故這些組織比皮膚更易受損,而萎縮、消瘦或繼發感染時更易出現。

壓力的作用機理:

2.摩擦力:

摩擦力是身體處于不穩定體位而滑動時,其支撐面受到支持面對其的作用力。摩擦力損害皮膚的保護性角質層,使皮膚的表層受損,形成創面。

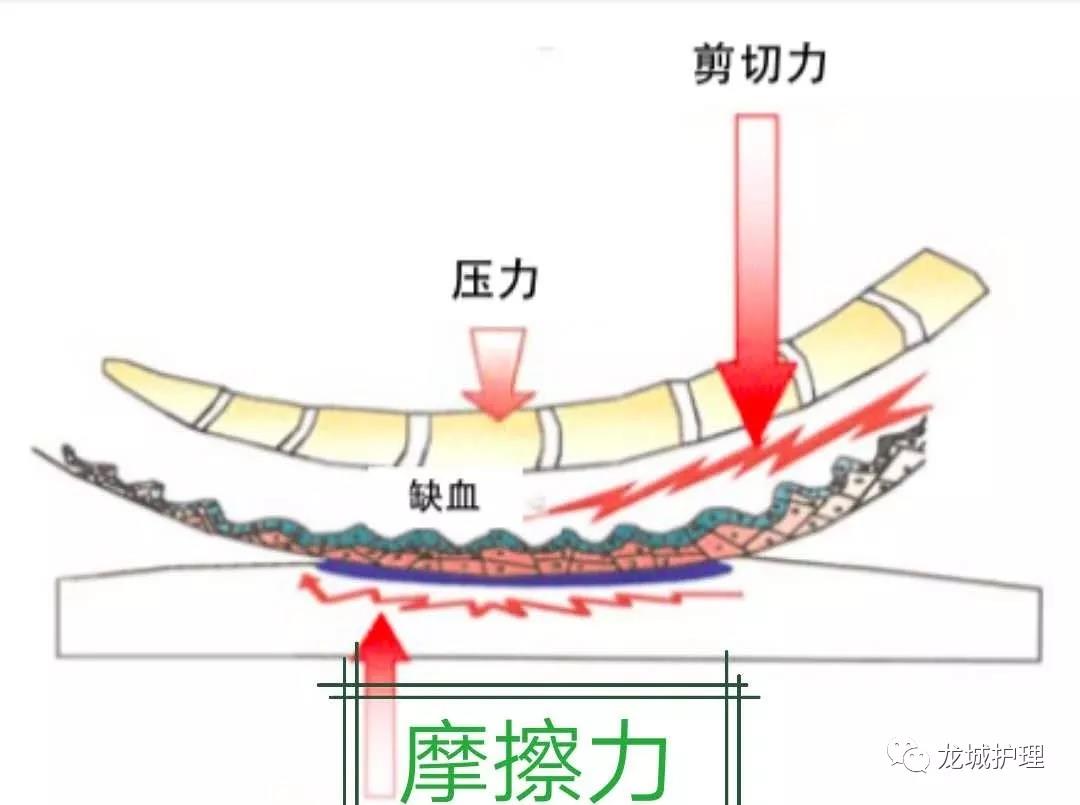

3. 剪切力:

剪切力是由兩層組織相鄰表面間的滑行而產生的進行性的相對移動所引起的,是摩擦力與壓力同時作用的結果,與體位有密切關系。常見于不正確半坐臥位時(病人平臥床頭抬高而膝部不給予支撐物時)。老人因皮膚生理、免疫改變使其屏障作用、血管功能等減退,剪切力增大。

剪切力的作用機理:

4.潮濕:

由大小便、出汗、血及滲出液引起的潮濕刺激,導致皮膚浸漬、松弛,易被剪切力、摩擦力等所傷而形成壓瘡,尤其是大便失禁時,由于存在更多細菌及毒素的作用,比尿失禁更危險,這種污染物浸漬誘發感染時使情況更趨惡化。

5. 溫度:

有關資料顯示,溫度升高1℃,能加快組織代謝10%,在持續壓力引起組織缺氧的情況下,溫度的升高通過影響局部代謝而起有害作用,從而,增加壓瘡的易發性或延緩壓瘡創面的愈合。

二. 全身因素:

1. 營養不良:營養素缺乏、有低蛋白血癥和貧血的情況下易發生壓瘡。

2. 感覺低下:病人由于感覺障礙,對受壓以及因壓迫引起的疼痛的感受性降低,不能躲避壓迫或尋求緩解;活動功能障礙的病人,即使可以分辨壓力和疼痛,但因不能獨立地變換體位,無法自行緩解壓力與疼痛。故易發生壓瘡。

3. 老化:由于老化,所致皮膚、皮下組織、肌肉萎縮、松弛,使組織對壓迫的緩沖能力降低,易發生壓瘡。

另外,在家庭治療的患者,由于護理者缺乏醫學知識,護理照顧不周,壓瘡的發生率很高。

壓瘡發生的危險因素:

1、活動:指身體活動的程度。臥床不起或局限于椅子上的病人長期使身體被動固定于一種體位。

2、移動度:指改變和控制體位的能力。完全不能移動、不能輕微改變身體或末梢體位的人,在身體某一部位持續受壓時,不能使受壓部位減壓。

3、摩擦力與剪切力:在用最大的外力支持才能保持平衡體位不向床單滑倒或保持平衡體位時間很短(幾秒鐘)。這樣的病人與床單接觸處的皮膚易擦傷,坐位時骶尾部易發生剪切力。

4、感覺:指對與壓迫類似的不舒適的感覺能力。這種感覺能力低下或喪失的病人會導致其皮膚對損害性壓迫敏感度降低。

5、潮濕:皮膚持續受潮濕刺激,使皮膚抵抗力降低。

6、營養:指食物的攝取情況。潮濕、營養只是發生壓瘡的誘因。